More Detail

作者 柯冠羽

一、商標法第71條第1項第3款規定

一、商標法第71條第1項第3款規定

按商標法第71條第1項第3款規定,商標權人請求損害賠償時,得就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額計算其損害,但所查獲商品超過1,500件時,以其總價定賠償金額。民國101年7月1日修正施行前商標法第71條第1項第3款規定之倍數原為500倍至1,500倍,修正後將最低損害賠償即單價500倍部分刪除,修正理由為損害賠償額由法院依侵權行為事實之個案為裁量,以免實際侵權程度輕微,仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額,而有失公平。

二、問題提出

若侵權行為人製造或銷售多項商品,查獲商品均未超過1,500件時,商標權人以一訴主張請求多項商品之損害賠償,並主張以商標法第71條第1項第3款方式計算,此時法定賠償上限金額(商標權人得請求之最高賠償額)為何?

三、查獲多項侵權商品並以一訴請求損害賠償時,以商標法第71條第1項第3款本文規定計算損害賠償金額之實務見解

(一)甲說:以各項侵權商品零售單價分別乘以倍數後,再加總數額

(一)甲說:以各項侵權商品零售單價分別乘以倍數後,再加總數額

- 內容:應以各項侵權商品之零售單價分別乘以倍數後,再加總數額,作為損害賠償之金額。

- 理由:侵害商標權之商品品項不同,為各別之商品,商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償。

- 實務採此見解之情形:

(1)最高法院102年度台上字第974號民事判決採此見解。

(2)智慧財產法院近年判決多採此見解,例如:智慧財產法院104年度民商上字第4號、104年度民商上字第6號、104年度民商上字第12號、104年度民商上字第17號、105年度民商上字第10號、105年度民商上字第1號民事判決。

(3)司法院104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號座談會甲說採此見解(研討結果多數採乙說(經付大會表決結果:實到人數:32人,採甲說7票,採乙說17票))。

(二)乙說:以各項商品零售單價之平均數作為計算零售單價之基礎,再乘以倍數

- 內容:應以各項商品零售單價之平均數,作為計算零售單價之基礎,再乘以倍數,作為損害賠償金額。

- 理由:倘以各項侵權商品單價分別乘以倍數後,再加總數額,作為損害賠償金額之計算方法(即甲說見解),易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償,反而致商標權人有不當得利之情事,已違損害賠償之目的,係在於填補被害人實際損害之立法目的不符,已非立法者之本意。

- 實務採此見解之情形:

(1)智慧財產法院及地方法院有部分判決採此見解,例如:智慧財產法院104年度民商上易字第5號、106年度民商訴字第30號民事判決、臺灣嘉義地方法院106年度智簡上附民字第1號刑事附帶民事訴訟裁定等。

(2)司法院104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號座談會研討結果採此見解。

(三)丙說:以查獲商品中最高零售價格之1,500倍為法定賠償上限,於此上限內酌定

- 內容:以查獲商品中最高零售價格之1,500倍為法定賠償上限,在此法定賠償上限以內,酌定賠償額,即符合倍數推估損害條款之立法意旨。

- 理由:應以查獲商品中最高價格之最高法定推估倍數作為法定賠償上限即可,如此最能發揮該條款可加彈性運用之效果。也不會發生以每件商品推估倍數再行累加(即甲說見解),可能造成法定上限過高之不合理現象。(智慧財產法院105年度民商訴字第49號民事判決)

- 實務採此見解之案例:

- 智慧財產法院105年度民商訴字第49號、106年度重附民上字第2號、106年度民商訴字第35號民事判決。

四、法定賠償上限金額之案例比較及分析

(一)案例設計:

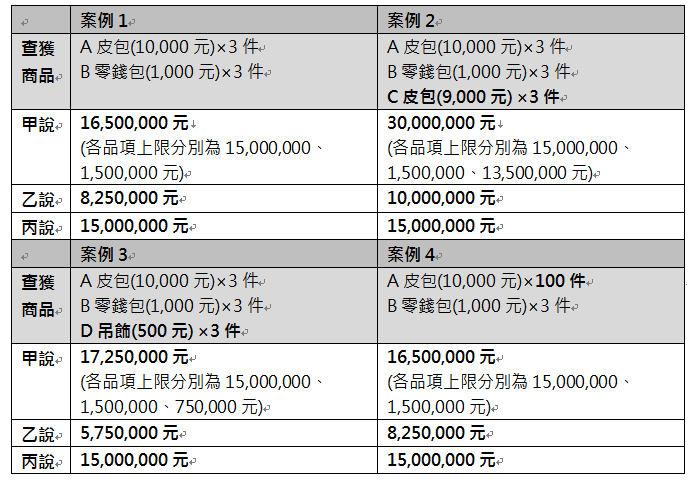

由上文可知,若查獲多項侵權商品而商品均未超過1,500件時,商標權人以一訴主張請求損害賠償時,按商標法規定,其得就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額請求損害賠償。

而其得請求之最高賠償額,若採甲說,則為各項侵權商品單價分別乘以1,500倍,再加總數額(商標權人請求損害賠償時應將各項商品請求金額分別列出,法院於酌定金額時應針對各項商品分別定其賠償金額);若採乙說,則為以各項商品零售單價之平均數作為計算零售單價之基礎,再乘以1,500倍;若採丙說,則為查獲商品中最高零售價格之1,500倍,故於相同案例事實下,商標權人得請求之最高賠償額將有所不同,以下設計數情形之案例,並於後文進行分析。

案例1:

- 案例事實:設查獲A皮包(零售單價為10,000元)3件、B零錢包(零售單價為1,000元)3件,並於同一訴訟中請求損害賠償。

- 如採甲說:如採此見解,即以各項侵權商品單價分別乘以法定最高倍數1,500倍後,再加總數額,可得出於該訴訟中之法定賠償上限總額為16,500,000元(算式:10,000元×1,500倍+1,000元×1,500倍),兩項商品之法定賠償上限金額分別為15,000,000元及1,500,000元。

- 如採乙說:如採此見解,即以各項商品零售單價之平均數作為計算零售單價之基礎,再乘以倍數,可得出法定賠償上限為8,250,000元(算式:(10,000元+1,000元)÷2項×1,500倍)。

- 如採丙說:若採此見解,即以查獲商品中最高零售價格(於本案例10,000元)之1,500倍為法定賠償上限,在此法定賠償上限以內酌定賠償額,可得出法定賠償上限為15,000,000元(算式:10,000元×1,500倍)。

案例2:

- 案例事實:設查獲A皮包(零售單價為10,000元)3件、B零錢包(零售單價為1,000元)3件、C皮包(9,000元) 3件,並於同一訴訟中請求損害賠償。

- 如採甲說:法定賠償上限總額為30,000,000元(算式:10,000元×1,500倍+1,000元×1,500倍+9000元×1,500倍),三項商品之法定賠償上限金額分別為15,000,000元、1,500,000元、13,500,000元。

- 如採乙說:法定賠償上限為10,000,000元(算式:(10,000元+1,000元+9000元)÷3項×1,500倍)。

- 如採丙說:法定賠償上限為15,000,000元(算式:10,000元×1,500倍)。

案例3:

- 案例事實:設查獲A皮包(零售單價為10,000元)3件、B零錢包(零售單價為1,000元)3件、C吊飾(500元) 3件,並於同一訴訟中請求損害賠償。

- 如採甲說:法定賠償上限總額為17,250,000元(算式:10,000元×1,500倍+1,000元×1,500倍+500元×1,500倍),三項商品之法定賠償上限金額分別為15,000,000元、1,500,000元、750,000元。

- 如採乙說:法定賠償上限為5,750,000元(算式:(10,000元+1,000元+500元)÷3項×1,500倍)。

- 如採丙說:法定賠償上限為15,000,000元(算式:10,000元×1,500倍)。

案例4:

- 案例事實:設查獲A皮包(零售單價為10,000元)100件、B零錢包(零售單價為1,000元)3件,並於同一訴訟中請求損害賠償。

- 如採甲說:同上開案例1採甲說之算式及金額。

- 如採乙說:同上開案例1採乙說之算式及金額。

- 如採丙說:同上開案例1採丙說之算式及金額。

(二)案例比較及分析:

表1(案例1至4分別採取甲、乙、丙說之法定賠償上限金額)

表1(案例1至4分別採取甲、乙、丙說之法定賠償上限金額)

- 採丙說之問題:

丙說認為若採甲說可能造成法定賠償上限過高之不合理現象,惟於案例1之案件事實下,依丙說計算得出之法定賠償上限為15,000,000元,與採甲說得出之法定上限為16,500,000元相差並不大,故若以此理由採丙說,仍有進一步討論之空間。又其實侵害商標權之商品品項不同,為各別之商品,商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償,因此即使如案例2,依甲說計算得出之法定賠償上限為15,000,000元,其實應分別就A皮包、B零錢包、C皮包三項商品觀察,各查獲商品之法定賠償上限分別為15,000,000元、1,500,000元、13,500,000元,從而,就A皮包商品來看,採甲說及丙說計算出的法定賠償上限金額相同(皆為15,000,000元),並無丙說所稱採甲說可能造成法定賠償上限過高之情形。

- 採乙說之問題:

有關乙說不合理之處,可參考表1並比較案例1、3,若採乙說會造成本來僅查獲較高價侵權商品時(查獲A皮包(10,000元)、B零錢包(1,000元))所計算出法定賠償上限較高(8,250,000元),但若另查獲較低價之侵權商品時(除查獲A皮包、B零錢包外,另查獲D吊飾(500元)),法定賠償上限數額反而被拉低(5,750,000元)之不合理結果。

- 若查獲商品數量均未超過1,500件,查獲數量僅為法院酌定賠償額時考量因素之一:

有關各項侵權商品數量與算式之關係,可參考表1並比較案例1、4,因甲、乙、丙三說之「算式」均未考量侵權商品「數量」,亦即算式中皆不會出現有關侵權商品數量之數字,由此可知,無論採甲、乙或丙說,三說於案例1(查獲A皮包3件、B零錢包3件)及案例4(查獲A皮包100件+B零錢包3件)所得上限金額範圍皆相同,依商標法第71條第1項第3款本文及但書規定,於查獲商品數量未超過1,500件之情形,立法者賦予法院得於1,500倍以下之金額酌定賠償額之裁量權限,查獲商品之「數量」僅為法院於法定賠償上限內「酌定」賠償額時考量因素之一,立法者已設定於查獲商品超過1,500件時,始單純以侵權商品總價(零售單價乘以件數)定賠償金額。

此外,依照目前實務見解,法院酌定賠償金額時可能考量之因素,除查獲商品數量外,尚包括侵害行為之期間、侵權人之經營規模、侵權人是否具有故意或過失、侵權商品在市場之流通情形、註冊商標知名度等其他因素,併予敘明(詳細內容可參筆者曾發表之「商標侵權案件以零售單價倍數計算賠償額相關見解-以近期司法判決為核心」一文)。

五、小結:法定賠償上限計算宜採甲說(以各項侵權商品單價分別乘以1,500倍,再加總數額,惟仍應將各項商品金額分別列出)

侵害商標權之商品品項不同,為各別之商品,商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償,只是商標權人合併起訴,或基於訴訟經濟,若商標權人分別起訴,法院得依民事訴訟法規定命合併辯論及合併裁判而已,不應因此影響商標權人得請求之最高賠償金額。

乙說認為甲說易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償,反而致商標權人有不當得利之情事,又丙說認為甲說可能造成法定上限過高現象,惟查民國74年增列本條項第3款規定之立法理由:「冒用他人商標之商品,往往不循正常商業軌道銷售,其銷售數量多少,侵害人亦多秘而不宣,故被害人實際受損害之情形,往往難以計算或證明,復有侵害人於獲悉有人進行調查後,即不擇手段加速傾銷,對受害人往往造成更大之損害,而受害人能查獲之商品為數不多,受害人因無法證明實際損害,致不能獲得應得之補償,非僅有失公平,且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償,非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人,且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任,終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第一項增列第三款,使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多,與實際損害不符,故加但書規定」可知重點在於商標侵權案件中,除已實際查獲之商品外,可能有許多侵權商品早已售出而為商標權人所難以追查,故立法者增列第3款之計算方式,以免商標權人因難以舉證證明實際損害,而無法獲得應有之賠償,故賦予商標權人可求償超過實際查獲商品,況且,法定賠償上限僅為法院得判賠之最高額,修法後已無法定下限,既然立法者已賦予法院於查獲商品未超過1,500件之情形下得裁量之權限,則應由法院於法定賠償上限內依個案判斷,酌定適當之賠償額,因此並無不當得利或法定賠償上限是否過高之問題。

此外,由第3款但書來看,最初立法者似乎僅考慮查獲商品數量,認為若查獲商品超過1,500件,始屬數量過多,而應以總價定賠償金額,惟如前開內容所述,依近期法院判決見解,目前法院於酌定賠償金額時,除查獲商品數量外,仍可能考量其他多項因素。

又若採乙說及丙說,除有上文案例比較及分析所述之問題外,由於法定賠償上限將被不當壓低,可能造成商標權人為避免得請求之最高賠償金額被相對低價商品拉低,而就該商品於另訴請求之不利訴訟經濟之現象,或甚至直接不請求之荒謬現象,故宜採甲說,從而,法定賠償上限之計算,為各項侵權商品單價分別乘以1,500倍,再加總數額(商標權人請求損害賠償時應將各項商品請求金額分別列出,法院於酌定金額時應針對各項商品分別定其賠償金額)。

六、實務見解評析

(一)採乙說判決之問題:

智慧財產法院97年度民商上字第4號民事判決(採乙說見解)內容:「依本款但書規定,但所查獲商品超過1,500件時,以其總價定賠償金額,解釋上零售單價如有不同時,應先計算其平均零售單價,否則查獲之商品如有四種以上之不同單價時,零售單價加總後縱乘以最低之500倍(註:舊法規定)計算,等於以零售單價之2000倍計算,即超出法定之最高倍數,容易使被害人獲取遠超過其所受損害之賠償」係忽略甲說原即認為侵害商標權之商品品項不同,為各別之商品,商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償,例如查獲商品如有4種不同單價(其實應為4種不同品項,蓋因縱使單價相同,如為不同品項,仍屬不同侵權商品),本得分別求償,縱使從該判決說法來計算,法定之最高倍數也應為6000倍,以該判決所謂「等於以零售單價之2000倍計算」之標準來看,亦不會超出法定之最高倍數(6000倍),該判決所謂「等於以零售單價之2000倍計算」中之「零售單價」亦容有疑問,該零售單價係指哪件商品之零售單價?若其實係指將4種商品零售單價相加之金額,則不應為「等於以零售單價之2000倍計算」,而應為「以將4種商品零售單價相加金額之500倍計算」。

(二)採丙說判決之問題:

- 智慧財產法院106年度重附民上字第2號民事判決似針對丙說見解理由做出如下修正:「至於原審判決所採取分類各別推估累加之見解,其實正是上述座談會乙說所欲避免造成商標權人不當得利之見解。不過,以倍數推估損害,本來就是法律因為損害舉證困難所創設的一種損害擬制計算方法,實際損害既然難以舉證證明,其擬制計算結果究竟有無不當得利,就不能定論。因此以避免商標權人不當得利為由,認為不同種類商品不能分別推估累加,應該也不能成立」,此判決似乎不再主張甲說可能造成法定上限過高之不合理現象。

- 又針對上開判決內容:「然而,我們確實認同不應分類各別推估累加,其理由在於:如果查獲兩種類以上之侵權商品,就可以分別倍數推估累加,以定其損害上限,但查獲單一種類侵權商品,卻無從累加時,將無法合理解釋查獲單一高單價種類多件商品時,其損害上限反低於查獲不同種類商品各一件之情形。例如:A種類商品單價為1萬元,B種類商品單價為2萬元,查獲A、B種類各一件時,累加推估其損害上限將為4,500萬(1萬+2萬=3萬;3萬X1,500=4,500萬);但查獲B種類2件時,其損害上限卻僅能限於3,000萬(2萬X1,500=3,000萬)」,需再三強調的是,如前文所述,侵害商標權之商品品項不同,為各別之商品,商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償,此處應分別就A、B種類觀察,查獲A、B種類各一件時,A種類之損害上限為1,500萬(1萬X1,500=1,500萬),B種類之損害上限為3,000萬(2萬X1,500=3,000萬),因於同一訴訟中提起,累加後之損害上限為4,500萬(算式應為1萬X1,500=1,500萬、2萬X1,500=3,000萬;1,500萬+3,000萬=4,500萬);查獲B種類2件時,損害上限為3,000萬(2萬X1,500=3,000萬),就B種類而言,損害上限於前者情形與後者情形均為3,000萬,並無不同,至於查獲數量已如前文所述,於查獲商品數量未超過1,500件之情形,立法者已賦予法院酌定賠償金額之裁量權限,查獲商品數量為法院酌定金額時考量因素之一,並不影響損害上限之金額,於本案例,就B種類而言,法院得於損害上限為3,000萬內,就查獲商品數量等其他因素酌定賠償金額。

- 智慧財產法院106年度民商訴字第35號民事判決內容:「如果查獲之侵權商品,其種類或售價僅有一種,無論其數量多少(以1,500件為限),都只能以此售價乘上1,500倍為法定最高上限;但如果查獲之侵權商品,件數相同,其中一件改為較低售價之商品,如依原告主張之方式(即分類加總計算),卻能分別計算加總,而得到較高之法定賠償上限,形成法定賠償上限,不論查獲侵權物品之總價為何,卻係由查獲種類或售價差異所決定之怪異現象」係忽略依目前商標法第71條第1項第3款規定,查獲商品未超過1,500件時,計算法定賠償上限時,僅考量「零售單價」,並不考量「數量」,如同前文說明,查獲商品未超過1,500件時,查獲商品數量僅為法院於上限金額內酌定金額時考量因素之一。

- 又有關上開判決內容:「推估損害條款在前、後段適用上之區別上,基於相同理由,即應直接以全部查獲總數為適用基礎,而不應區別查獲之售價或種類而分別為前段或後段之適用及計算。但如查獲商品之總價反而低於單一最高單價商品乘上1,500倍之總數時,仍應以目的性限縮之解釋方式,適用前段(例如:查獲單價1萬元之侵權商品1件,100元之侵權商品1,500件,如適用前段,其法定賠償上限為1,500萬,但適用後段其查獲商品總價卻僅有16萬元)」,基於侵權商品品項不同,商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品損害賠償之理由,商標法第71條第1項第3款後段所稱「查獲商品」之數量是否超過1,500件,應就不同品項商品分別計算,故於上開判決所舉案例事實中,兩項商品皆未超過1,500件,均分別適用第3款前段,單價1萬元之侵權商品(1件)部分之法定賠償上限為1,500萬,100元之侵權商品(1,500件)部分之法定賠償上限為15萬,如於同一訴訟中請求賠償,法定賠償上限總額為1,515萬,並無不合理之處。

(三)若採甲說建議注意之處:

- 有關採甲說時之算式寫法,參考智慧財產法院105年度民商上字第1號民事判決之案件事實:侵權行為人所販售標示有系爭商標之商品零售單價總額為12,660元(各品項單價分別為:茶樹淨痘拉提面膜390元、山茶花抗老拉提面膜390元、樂活犀力1,880元、戰龍2,880元、神菇1,280元、女人香1,480元、双激肽葉黃素十合一1,680元、頂級珍珠(白瓶)1,480元、足御1,200元),該判決將算式記載為「12,660×100=1,266,000元」,可能係因法院將各項商品均酌定以100倍計算,故以較簡略之算式表達,由於商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償,較精準之算式應為:「390元×100倍+390元×100倍+1,880元×100倍+2,880元×100倍+……=1,266,000元」,此可參下列其他法院判決所列出之算式:

- 智慧財產法院104年度民商上字第4號民事判決:「……倘侵害商標權之商品項目不同,即為各別之商品,商標權人得就各別商品各別起訴,並請求各項侵害商品之損害賠償。職是,侵權行為人製造或銷售之多樣商品情形下,商標權人基於請求基礎事實同一而合併請求損害賠償時,應以各項侵害商品單價分別乘以倍數後,再加總數額,作為損害賠償之金額。不因商標權人分別就各項商品起訴求償或於同一訴中合併行使損害賠償請求權,其所能獲得之損害填補,即有殊異(參照最高法院102年度台上字第974號民事判決)。職是,本件以侵權商品零售單價300倍作為損害賠償金額,顯,福樂公司應賠償195,000元較為適當(計算式:250×300+400×300=195,000)。」

- 智慧財產法院104年度民商上字第12號民事判決:「……惟被上訴人為警查獲之侵害系爭商標權商品數量,僅有眼鏡1 副、牛仔外套5件、方巾1條,數量非多,再參酌……認應以被上訴人自認之眼鏡、方巾、牛仔外套零售價9,500元、5,000元、5,000元為計算基準,並考量扣案之侵害上訴人商標權之商品數量,除牛仔外套5件外,其餘眼鏡、方巾均僅各1件,故除牛仔外套部分以零售價5,000元之35倍計算外,其餘眼鏡、方巾各以零售價9,500元、5,000元之20倍計算為當。準此,被上訴人所得請求侵害商標權之損害賠償額為465,000元(5,000元×35倍+9,500元×20倍+5,000元×20倍=465,000元)……」

- 智慧財產法院105年度民商上字第10號民事判決:「……本件應就漣漪波紋真皮水桶包、漣漪波紋真皮波士頓包侵害商品單價分別乘以倍數後,繼而加總數額,作為損害賠償之金額,不採系爭商品之每件平均零售單價為準。……被上訴人得請求之損害賠償金額,以系爭商品之每件零售單價各2,980元之250倍計算為適當,依此計算,被上訴人得請求之損害賠償金額為149萬元(計算式:2,980元×250倍+2,980元×250倍=1,490,000元)……。」

七、結論

因商標權人本得各別起訴請求各項侵權商品之損害賠償,甚至得就部分商品不予以起訴請求損害賠償,故若侵權行為人製造或銷售多項商品,查獲商品均未超過1,500件時,商標權人以一訴主張請求多項商品之損害賠償,並主張以商標法第71條第1項第3款方式計算時,宜採甲說,亦即以各項侵權商品零售單價分別乘以倍數,再加總數額,而各項侵權商品之法定賠償上限(商標權人得請求之最高賠償額),為該項商品零售單價乘以法定最高倍數1,500倍後之金額。又查獲商品未超過1,500件時,數量僅為法院於法定賠償上限金額內酌定金額時考量因素之一,蓋立法者已設定於查獲商品超過1,500件時,始單純以侵權商品總價(零售單價乘以件數)定賠償金額。

2023年3月起,台一舉辦「董監事智財法律義務與責任」線上進修課程,專為公司董監事和公司治理主管而設計。此課程系列不僅提供方便的線上研習模式,讓您輕鬆獲得今年度的研習證明,更從「智慧財產管理」、「營業秘密」與「公平交易」三個面向,為您提供法理及實務的解說。對各公司的管理階層而言,均可獲得寶貴的智財治理觀念。詳細課程內容詳情請見此處。如有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫,我們將竭誠為您提供協助。